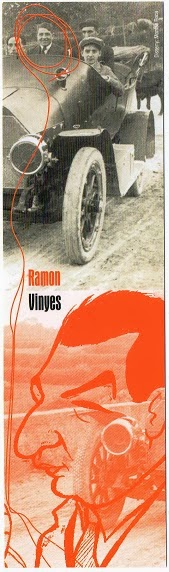

Ramon Vinyes (Berga, 1882 -

Barcelona, 1952). Dramaturgo, narrador, poeta, periodista, crítico y editor. Su

vida transcurre entre Barcelona y Barranquilla, Colombia.

En Colombia es considerado una

figura esencial en el desarrollo cultural del país, por su labor de

dinamización cultural, principalmente al frente de la revista Voces

(1917-1920). Reúne a su alrededor a figuras tan importantes como Julio Gómez de

Castro, León de Grieff, Vicente Huidobro, Germán Vargas y Gabriel García

Márquez, que le homenajea en su novela Cien años de soledad, donde aparece con

el nombre de "sabio catalán", "el hombre que lo había leído

todo".

En Catalunya estrena una veintena

de obras teatrales, como Al florir els pomers (1910), Qui no és amb mi...

(1929), Peter's Bar (1930) y Comiats a trenc d'alba (1938), y publica la

recopilación de prosa poética L'ardenta cavalcada (1909). Se mantiene muy

activo como crítico, teorizador y polemista teatral, y defiende un teatro

moderno y comprometido con su tiempo. Colabora en los principales periódicos de

Barcelona, donde publica crítica literaria, narraciones y poemas propios.

También publica, en México, la recopilación de narrativa corta A la boca dels

núvols (1946).

Después de su muerte, y durante

mucho tiempo, es prácticamente ignorado en Cataluña, al contrario que en

Colombia, donde siempre ha gozado de reconocimiento. Solamente a partir de la

labor de crítica y divulgación de algunos estudiosos, y de la celebración del

centenario de su nacimiento en Berga, recibe el interés y el reconocimiento que

se merece. A partir de finales de la década de 1980 se edita, en muchos casos

por primera vez, su obra, y varios críticos hacen interesantes estudios que lo

sitúan, finalmente, con nombre propio dentro de la historia de la literatura catalana.

Un caballo en la alcoba

Estaba gravísimo y el médico

había dicho que, según sus cálculos, el enfermo moriría de un momento a otro.

-¿Qué cálculos ha hecho usted?

-le preguntaba la señora del enfermo, que era muy curiosa y que siempre quería

enterarse de todo lo que pasaba en la casa.

-He hecho estos cálculos. No son

nada, pero los he hecho. A mí siempre me gusta hacer mis cálculos. Y enseñaba

una pizarra en la que había escrito con tiza lo siguiente:

163

+24

345

432

_________

-20

_________

412

La señora del paciente y

numerosas visitas que estaban en la habitación del enfermo aplaudían, y un

caballero, que entendía mucho de cálculos porque en su juventud había estado en

Calcuta, dijo:

-Pues, si efectivamente el doctor

ha hecho estos cálculos, no tiene más remedio que morirse o nosotros somos

unos tontos.

Pero cuando el enfermo se iba a

morir, era precisamente cuando entraba el caballo a la alcoba y al enfermo le

daba la risa y ya no podía morirse ni nada..

-Es inútil -decía el enfermo a su

mujer y a las numerosas visitas que llenaban la habitación y cuyos nombres

lamentamos mucho no recordar-. Mientras este caballo siga entrando en la alcoba

me entrará la risa y no podré morirme nunca.

-Pues no le mires -le decía su

mujer, que era una mujer práctica. Y después añadió, siguiendo esa costumbre de

añadir algo que siempre tienen las mujeres y que es lo que las pierde y lo que

termina por hacerlas antipáticas. -Además, no sé por qué tiene que darte tanta

risa ver a ese caballo. Ni que fuera Pompoff y Thedy, célebres payasos

españoles nacidos en Granada y que con sus hijos Zampabollos y Nabucodonorcito

han recorrido el mundo triunfalmente. Pero lo que le hacía gracia al enfermo no

era el caballo como tal caballo, sino la manera que tenía de entrar a la alcoba

y de mirarle.

Primero, tímidamente asomaba una

pata por la puerta, después, la otra pata, y más tarde, la cabeza y la cola. Y

cuando había asomado estas cuatro cosas que no son mancas, asomaba el resto del

cuerpo y entraba en la habitación de lleno y miraba al enfermo con indiferencia

y con asco. Y después de mirarle un rato ponía cara de aburrimiento y se

marchaba otra vez al gabinete.

Nadie, además, sabía lo que hacía

ese caballo, ni quién era, ni cómo se llamaba, ni de qué modo había podido

subir hasta el piso tercero de aquella casa en la que habitaba el enfermo. Pero

el caso es que el caballo estaba allí desde por la mañana y que nadie le había visto

entrar y que no había manera de echarle a la calle.

Alguien, dijo, con mucha razón,

que a lo mejor aquel caballo era de la criada porque las criadas de ahora no

son como las de antes. Pero cuando la señora llamó a la sirvienta y le preguntó

si aquel caballo era de ella, la sirvienta, después de mirar al caballo por

todos lados y de tocarle bien las patas y orejas y de subirse encima un buen

rato, dijo que aquel caballo no era de ella, y que, además, nunca en su vida

había tenido caballo y que, por otra parte, no recordaba haberlo visto antes.

La señora lo puso en duda.

-Usted estuvo el domingo en los

toros. ¿No recuerda haberlo visto allí en la plaza?¿Por casualidad no la habrá

seguido el caballo hasta la puerta y después ha tenido el atrevimiento de subir

hasta aquí?

-No -afirmó la sirvienta con

gesto rotundo-. Lo juro por mi honor. Y se marchó a la cocina llorando.

Habían intentado empujarlo y

hacerle bajar por las escaleras para echarlo a la calle. Pero cada vez que lo

intentaban el caballo se ponía a relinchar y a dar patadas y los vecinos de

abajo protestaban porque decían que con

aquel ruido no había manera de leer el periódico de la noche.

Pretendieron también en vano

encerrarle en el gabinete y que se quedase allí entretenido con algunas

revistas ilustradas que había encima de una mesa. Pero en cuanto lo dejaban

solo se escapaba del gabinete y entraba en la habitación del enfermo, y al

enfermo entonces le daba la risa y no podía morirse.

-Vamos, Fernando, no seas

pesado-, le decía su mujer. -Estos señores han venido a verte morir y tienen

prisa. No puedes hacerles esperar tanto tiempo.

El enfermo comprendía que su

mujer tenía razón y que, además, estaba poniendo en ridículo al médico, que

había hecho sus cálculos y todo.

Pero no podía remediarlo. Era

algo más fuerte que él. Aquel caballo en la alcoba le producía una risa, todo

lo ridícula que se quiera, pero que le impedía morirse seriamente.

-¿Por qué no le canta usted una

romanza a ver si así el caballo se espanta y se va? -le había dicho el médico a

una soprano que estaba allí de visita. Pero la soprano cantaba la romanza y el

caballo, lejos de asustarse, la escuchaba con entusiasmo, y al final, hasta

daba señales de aprobación.

Las visitas, con todas estas

cosas, estaban pasando un rato violentísimo, y para que el enfermo se

distrajese y no le entrase la risa al ver el caballo, iniciaban conversaciones

animadas y acaloradísimas discusiones. Pero era inútil. El enfermo seguía

riéndose al ver al caballo y no había manera de que muriese.

-Acabarás poniéndome nerviosa

-decía la mujer-; si no fueses tan niño como eres, ya podías haberte muerto

hace más de una hora, como te ha ordenado el médico.

-¿Pero, qué quieres que haga? -se

disculpaba el marido avergonzado-. Estas cosas no pueden remediarse. Tú también

te ríes cuando ves que alguien pisa una cáscara de plátano y se resbala.

-Pero yo no me estoy muriendo

como tú -contestaba su esposa con mucha

razón.

El doctor dijo que nunca había

conocido un caso semejante y que lo mejor sería celebrar una consulta con otros

compañeros.

-¿A quién le parece usted que

debemos llamar?

-Yo creo que lo mejor es llamar

al doctor Hernández... Sabe unos chistes muy graciosos y con él no se aburre

uno nunca.

Y entonces vino el doctor

Hernández y en cuanto vio al caballo se puso muy contento y empezó a dar

carreras por el pasillo.

El enfermo se puso furioso.

"Así no hay manera de morirse".

Y se levantó, se vistió y se fue

al Círculo a jugar una partida de póker con sus amigos.

Las visitas y los médicos al poco

rato se fueron también.

Y el caballo, lleno de

aburrimiento, se quedó dormido en la cocina.

(Ramón Vinyes)

.bmp)

.bmp)